FP2級に合格するためには、より幅広い知識が必要です。

今回は6分野の1つである「不動産分野」についてです。

不動産は身近な分野でもあるのに、FP試験になると急に難しく感じることはありませんか?

私も初めて勉強したとき、用語や計算式等が理解できず混乱しました。

しかし、つまずいたポイントを見直して、やり方を変えたら少しずつ理解が進んできました。

今回、FP2級保持者の私が「これは効果あった!」と感じた勉強法をご紹介します。

皆さんもぜひ試してみてください。

不動産分野の内容

不動産と聞くと、「家」「土地」などを思い浮かべると思います。これをFPの視点で言えば「資産」という観点で考えるようにしてみましょう。

視点を変えることで理解が深まっていきます。

不動産を「住むところ」ではなく「資産として」数字や規則性の観点からみられるようになるとよいでしょう。

不動産分野が苦手な理由3つ

FP2級の不動産分野、なんだか苦手…そんな風に感じていませんか?

下記のような内容が主な原因だからでしょう。

- 用語が身近すぎて逆にややこしい

- 税金関係が混乱する

- 法律や制度が絡んで難解に感じる(建築基準法・不動産登記法など)

「用語が似ていて覚えにくい」「税金と法律がややこしい」…私も最初は同じ壁にぶつかりました。

用語が身近すぎて逆にややこしい

不動産分野は生活の中でも身近な部分です。

アパートを借りる時や住宅を購入する時など、見聞きする用語も多々あると思います。

しかし、FPの不動産分野になると、とたんに難しくなることがあります。

例えば、借地権や借家権などの用語です。

借地権 → 建物の所有を目的に、土地を借りる権利

借家権 → 建物を借りる権利

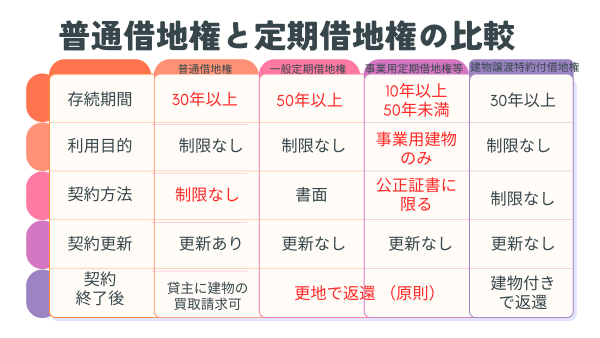

内容は文字で推測できるかもしれませんが、借地権1つでも「普通借地権」と「定期借地権」と分かれており、定期借地権はさらに3通りで項目が細分化しています。

下記は表は「普通借地権」と「定期借地権」を比較した表となっています。

似たような用語が並んでいます。

税金関係が混乱する

不動産には、様々な税金が課せられます。

どういう状況でどのような税金が発生するのか理解していなければなりません。

税金関係はFP6分野の「タックスプランニング」とも連動しているので内容を深掘りしていく必要があります。

主な不動産の税金として以下のものがあります。

取得時→不動産取得税・登録免許税・消費税・印紙税

保有時→固定資産税・都市計画税

譲渡時→所得税(譲渡所得)・住民税

賃貸時→所得税(不動産所得)・住民税

法律や制度が絡んで難解に感じる(建築基準法・不動産登記法など)

建築基準法・不動産登記関係は聞いたことはあるかもしれません。問題として聞かれると、似たような用語が出てきて、テキストを読むだけでは区別がつきにくく、難しく感じるかもしれません。

私がやってよかった勉強法3選

- 表や図を描いて関係性を可視化する(借地と借家の違いなど)

- 計算問題だけをまとめて演習(税額の出し方・課税標準のルールなど)

- 演習問題で間違えたところをノートにメモ化し、視覚で理解する

表や図を描いて関係性を可視化する

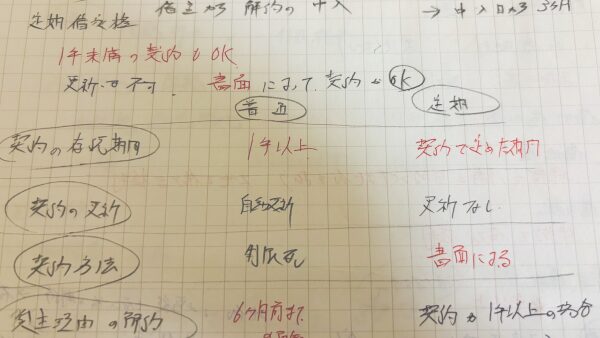

テキストを読むだけで理解できない箇所はノートなどに表や図を描いて、お互いの相互関連を可視化するとより、理解度が進みます。

表や図を丁寧に描くことが目的にならないようにしましょう。ざっくりもでも良いので自分が理解することが大前提なので試してみましょう。

かなり字が乱丁ですが、あくまでも自分が理解できればよいので、まずは分からない箇所を描いてみましょう。

計算問題だけをまとめて演習(税額の出し方・課税標準のルールなど)

不動産分野は計算問題も多々あります。計算問題から先にまとめて行い、その後に根拠を理解していくのもおすすめです。

理論上の流れを先に理解する方がよいと考える方もいると思いますが、逆に計算問題をある程度終えてからの方が分かりやすいと思う方もいるでしょう。問題が解けるようになると勉強へのモチベーションも上がっていきます。

演習問題で間違えたところをノートにメモ化し、視覚で理解する

演習問題は解いただけで終わらせないことがポイントです。正解した問題はテキストを読めば、理解が深まりますが、間違った問題については、ただテキストを読んで終了ということでなく、どこがつまずいたかを考え、ノートに書き出し、「ここがポイントとか、理解するにはここだ大事」など書き込みをしていくと可視化でき、理解が深まります。

つまずきやすいポイントと解決策

勉強を進めていくとつまずくポイントがいくつかあります。

どんどん問題を解いていきたいところですが、可能であれば一度立ち止まって振り返ってみましょう。

つまずいたポイントと乗り越え方についてご紹介します。

- 「床面積の算出」で迷ったときの対処

- 土地の公的評価を覚えるコツ

- 「都市計画区域」と「市街化区域」の違いを理解する

「床面積の算出」で迷った

床面積の算出問題でつまずく方も多いでしょう。この場合は問題演習で慣れていくしかないです。問題数をこなしていけば、問題分を見ただけで、回答方法がパッと浮かんでくればバッチリです。

「土地の公的評価の内容」の覚え方があいまい

似たような言葉が並ぶため、数値がうる覚えで、混乱する場合があります。正しく理解するための方法の1つとして、数字語呂合わせと表でまとめてみましょう。面白いように理解できます。

土地の公的価格の内容

| 公示価格 | 基準値標準価格 | 相続税路線価 | 固定資産税 評価額 | |

| 内容 | 一般の土地取引指標となる価格 | 一般の土地取引の指標となる価格(公示価格の補完的役割) | 相続税、贈与税等の評価額の算出基準 | 不動産取得税。固定資産税、都市計画税等の算出基準 |

| 基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日(3年ごとに見直し) |

| 発表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |

| 所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 (東京23区は都) |

| 価格水準 | 100% | 公示価格の100% | 公示価格の80% | 公示価格の70% |

「都市計画区域」と「市街化区域」の違い

「都市計画区域」と「市街化区域」は用語が似ていて、意味もあいまいです。解決策としてテキストに掲載されているイラストや図解をざっくりでよいので真似して描いてみてください。

不動産分野に強くなるために役立った教材

- 質の高い市販テキスト

- YouTube解説

独学で学習する場合はテキストとYouTubeを併用して知識を身につけていくとよいでしょう。

私がおすすめする使用したテキストはLECの速習トリセツシリーズです。

カラー刷りで文字も見やすく、図解も豊富で理解度が高まり、とても分かりやすい内容です。

また、YouTube解説はで発信されているほんださん / 東大式FPチャンネルです。

FP試験の6分野をさらにカテゴリー別に細かく解説してくれます。

さらに上記のLECの速習トリセツシリーズはほんださんが監修しているので内容がテキストとリンクがされており、YouTube学習がさらに効率的に進みます。

まとめ

不動産分野は身近にある用語ですが、FP試験になると難しく感じます。学習初期は難しく感じますが、ポイントを押さえればむしろ得意分野に変わるでしょう。

苦手意識のある方にとって、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。

皆さんがおすすめする不動産分野克服の学習法があればぜひ教えてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント